日本最古『道後温泉』の外湯「道後温泉別館 飛鳥乃湯泉」(どうごおんせんべっかん あすかのゆ)

が2017年に誕生し、道後温泉の外湯は道後温泉本館・道後温泉別館 飛鳥乃湯泉・道後温泉椿の湯の3館になりました。

道後温泉別館 飛鳥乃湯泉(あすかのゆ)は、聖徳太子などの伝説残る温泉にふさわしく飛鳥時代の建築様式を取り入れた湯屋で、道後温泉本館と同じ、全国でも珍しい加温も加水もしていない源泉かけ流しの「美人の湯」を満喫できます。

また新たな温泉文化を発信する拠点として、愛媛の伝統工芸やアートなどで演出した松山・道後でしか体験できない温泉での癒しでお迎えします。

今回は、道後温泉別館 飛鳥乃湯泉の魅力や、愛媛の伝統工芸の作品などをご紹介します。

周辺の宿泊施設

航空チケット最安値

格安レンタカー比較

愛媛のお土産79品

飛鳥乃湯泉(あすかのゆ)が2017年9月オープン!

2017年9月、道後温泉椿の湯の西隣に、道後温泉の新たな外湯として道温泉別館 飛鳥乃湯泉(どうごおんせんべっかん あすかのゆ)がオープンしました。

飛鳥時代をイメージした湯屋だそう。

道後温泉本館と同じ、全国でも珍しい加温も加水もしていない源泉かけ流しの「美人の湯」を満喫できます。

湯質はアルカリ性単純温泉(低張性アルカリ性高温泉)で、絹のようになめらかな湯で刺激が少ないことから、美人の湯と言われています。

道後温泉の泉質は、こちらをご覧ください。

道後温泉の泉質~美人の湯~|道後温泉の歴史・泉質・風情|【公式サイト】道後温泉

飛鳥時代をイメージした湯屋「飛鳥乃湯泉」(あすかのゆ)

こちらは、建設途中の「飛鳥乃湯泉」の様子です。

飛鳥時代の建築洋式を取り入れた「飛鳥乃湯泉」の様々な魅力をご紹介します♪

道後温泉Facebookより引用

様々な伝説残る道後温泉

なぜ、飛鳥時代の建築様式を取り入れられているのでしょうか?

それは、聖徳太子の来浴(法興6年)や斉明(さいめい)天皇の行幸などの物語や伝説が、道後温泉には残っており、その様々な伝説などから、飛鳥時代をイメージした歴史の趣に満ちた空間にしたそうです。

日本最古といわれる道後温泉にふさわしい、古代ロマン溢れる飛鳥乃湯泉(あすかのゆ)です。

屋根の上には、道後温泉本館と同じ白鷺(しらさぎ)がいますよ!

【公式サイト】道後温泉より引用

白鷺伝説については、ご存じでしょうか?

足に傷を負った一羽の白鷺が道後温泉の湯で傷を癒したという白鷺伝説があり、白鷺は道後温泉のシンボルになっています。

高さ1.2m、羽を広げた横の長さが1.8m、重さ40kgで、飛鳥乃湯泉の白鷺は雄だそう。

ちなみに道後温泉本館は、雌の白鷺だそうです。

白鷺が設置された時の様子が書かれたブログがあるので、ご覧ください。

建設物語31『2017年7月14日』~白鷺設置~|建設物語|【公式サイト】道後温泉

飛鳥時代の建築様式

飛鳥乃湯泉(あすかのゆ)の屋根上にある金色のものは何でしょうか?

【公式サイト】道後温泉より引用

これは、「鴟尾」(しび)と呼ばれる瓦葺屋根の大棟の両端につけられる棟飾りの一種で、飛鳥時代に中国から日本へ伝えられたと言われています。

搭屋(とうや)と一対の鴟尾が配置され、屋根を水面に見立て、魚が水面から飛び上がり尾を水面上に出した姿を具象化したそうです。

水面下にある建物は、火に燃えないという「火除け」として用いられたそうですよ。

高さ約86cm・幅約77cm・重さ約80kgの金色の鴟尾は、今治市の菊銀製瓦で制作されたそうで、製作にはやく半年かけられました。

鴟尾が作られる様子はこちらをご覧ください。

物語15『2017年4月4日』~飛鳥時代を伝える棟飾り『鴟尾』作業風景編~|建設物語|【公式サイト】道後温泉

飛鳥乃湯泉も道後温泉本館の屋根も、今治市の菊間瓦が使われています。

いぶし銀に輝くことから「いぶし瓦」とも呼ばれ、防水・耐寒性にも優れています。

日本に「瓦」が伝わったのも飛鳥時代と、日本書紀に記されていているそうです。

【公式サイト】道後温泉より引用

こちらの反り返った屋根は、神社や寺などの屋根で多く見られる形で「反り屋根」と呼び、飛鳥時代に中国から入ってきたと言われています。

高度な技術力が必要とされて、反り屋根の上部から下部にかけての曲線が特に美しいと言われているそうです。

雨が多い日本の気候に合わせて軒を長く深くし、屋根の反りを小さくすることで当時土壁だった外壁を守ったそうです。

その曲線は、他の国にはない日本独特の伝統的な曲線を生み出しました。

搭屋や柱などに塗られている朱塗り(しゅぬり)は、魔除けや神性を表すほかに、木材の防腐剤として建物を守る役割もあります。

余談ですが、社寺に多く見られる丹塗り(にぬり)は、飛鳥時代に中国から入ってきたものです。

建物の屋上に突き出した部分を搭屋と呼び、白鷺の下にある八角形の部分で道後温泉のシンボルとなっています。

道後温泉本館の正方形の搭屋は、赤いギヤマン(彫刻を施したガラス製品)が張り巡らせた太鼓楼「振鷺閣」(しんろかく)で、西洋の技法を取り入れモダンな雰囲気を醸し出しています。

振鷺閣にある直径62cm・長さ80cmの大太鼓は、刻太鼓(ときだいこ)として残したい日本の音百選に選定されていますよ。

飛鳥乃湯泉の搭屋ができる様子は、こちらで見ることができます。

建設物語24『2017年 5月26日』~建設現場実況放送第5弾塔屋編~|建設物語|【公式サイト】道後温泉[/chat]

【公式サイト】道後温泉より引用

聖徳太子来浴時の情景が蘇る中庭「椿の森」

飛鳥乃湯泉(あすかのゆ)と椿の湯との中庭は、ツバキが生い茂っている当時の様子を再現し、「椿の森」(つばきのもり)をイメージして作られています。

この「椿の森」も、伝説にちなんで作られいます。

聖徳太子が僧恵慈(えじ)や葛城臣(かつらぎのおみ)と一緒に道後温泉に来浴された際、「神の温泉を囲んで、椿が互いに枝を交えてしげりあい、椿の実は花びらを覆って温泉に垂れている」と、湯岡(ゆのおか)の碑を建立されたと伝わっています。

伊予国風土記逸文(いよのくにふどきいつぶん)に書かれていることが、松山市の公式サイトに掲載されています。

また、聖徳太子のその言葉から「ツバキ」を松山市の市花にされました。

松山市の市花の由来は、こちらをご覧ください。

市花|市章・市花・市歌|松山市について|松山市公式サイト

東隣の道後温泉椿の湯の名前も、聖徳太子のことばを起源に付けられたそうです。

飛鳥乃湯泉(あすかのゆ)と椿の湯の間に「椿の森」があると、両施設の一体感を感じられますね。

椿の湯の名前の由来は、こちらに掲載されています。

道後温泉椿の湯|松山市ホームページ

道後温泉にまつわった聖徳太子と椿は、松山市や道後で活かされています。

飛鳥乃湯泉の中庭には、ツバキの苗木を約110本植樹されています。

ツバキと深いゆかりを持つ資生堂と、2014年(平成26年)に松山市・資生堂 椿パートナー協定を締結しており、今回も資生堂と地元の椿協定からツバキの苗木を提供されたそうです。

ツバキが咲き誇る冬頃は、飛鳥乃湯泉(あすかのゆ)も聖徳太子が訪れた時の情景が蘇りそうですね♪

飛鳥乃湯泉と椿の湯の両施設南側の市道には歩道もあり、周辺も整備されておもてなしの心を感じられます。

「飛鳥乃湯泉」の名前に込められた想い

道後温泉別館 飛鳥乃湯泉(あすかのゆ)という名前は、聖徳太子の来浴や斉明天皇の行幸などの物語・伝説が残る「飛鳥の時代感」を伝えるため、全て漢字表記で「飛鳥乃湯泉」(あすかのゆ)にされました。

また、道後温泉本館が「本館」と親しまれていることから、連携・対比できるように「別館」と表現したそうです。

名前にも、コンセプトやいろいろな想いが込められていますね。

湯泉と書いて「ゆ」と読むのは、日本最古の歴史書である古事記や日本書紀などに、湯・湯泉・温湯と書いて「ゆ」と読ませており、その中で「表現が綺麗で源泉が湧き出ていたイメージが伝わりやすい」ということから、「湯泉」(ゆ)が使われることになったそうです。

銘板の書「道後温泉別館 飛鳥乃湯泉」(どうごおんせんべっかん あすかのゆ)が、飛鳥乃湯泉の入口に掲げられていますが、こちらは世界遺産・法隆寺(奈良県斑鳩町)の大野玄妙(おおのげんみょう)管長が、書かれたもの。

【公式サイト】道後温泉より引用

西暦596年に聖徳太子が道後温泉に来浴された伝説から飛鳥時代をイメージした湯泉として、飛鳥乃湯泉(あすかのゆ)が建設されました。

ほかにも、明治時代を代表する俳人・正岡子規が「柿くへば 鐘が鳴るなり 法隆寺」という句を残しています。

聖徳太子が創建した法隆寺とは深いご縁もある松山市は、斑鳩町と松山市の「観光・文化交流都市協定」を結んでいることもあり、今回お願いして法隆寺の管長に銘板の書を書いていただいたそうです。

銘板の書のブログは、こちらをご覧ください。

建設物語26『2017年 6月13日』~「道後温泉別館 飛鳥乃湯泉」に掲げる銘板の書~|建設物語|【公式サイト】道後温泉

日本最古の湯を再現した空間の創出

まるで飛鳥時代の道後温泉が蘇ったかのように、往時の歴史風情を再現されています。

明治時代の近代和風建築の代表である道後温泉本館と、飛鳥時代の建築様式の飛鳥乃湯泉(あすかのゆ)と、2つの時代のお風呂が楽しめるのは嬉しいですね。

この基本構想は、日本を代表する建築家である内藤廣さん(東京大学名誉教授)によるものです。

道後温泉別館 飛鳥乃湯泉(あすかのゆ)の新湯と道後温泉椿の湯改修、そして2024年に完了した道後温泉本館改修は、松山市が2015年度から始めたまちづくり計画「百年輝き続ける最古の湯・道後」の一環です。

「日本最古の湯を再現した空間の創出」をコンセプトに建設が取組まれ、道後特有の外湯文化(風情や伝統など)を受け継ぐおもてなしの環(わ)が繰り広げられています。

太古の道後への入り口で、入浴客をお迎え

地上2階建ての鉄筋コンクリート造(一部鉄骨造)の飛鳥乃湯泉は、延べ床面積1,600平方メートルで道後温泉本館と同規模です。

飛鳥乃湯泉(あすかのゆ)のこの場所から、古墳時代後期から飛鳥時代の須恵器(青色の焼物)など道後の歴史を検証する遺跡が見つかったそうです。

出土した石器などは、こちらに載っています。

物語2『2016年6月18日』~縄文時代から飛鳥時代の遺跡、道後の歴史を再発見~|建設物語|【公式サイト】道後温泉

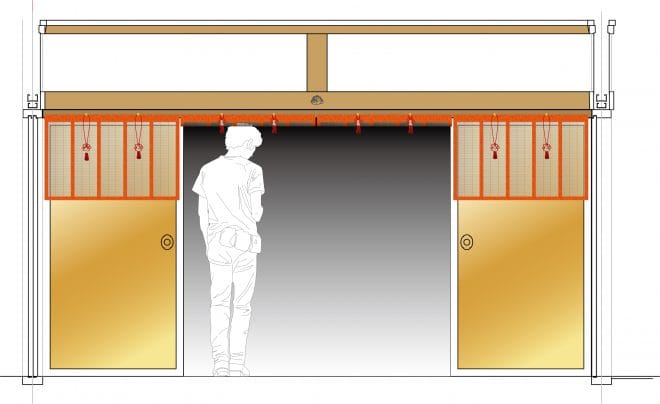

飛鳥乃湯泉の入口のドアを開けると広々としたエントランス、奥には2階に続く階段があります。

エントランスの天井にある山門をイメージしたシェードは、空気を浄化するゼオライト和紙の持つ繊細な質感を活かしています。

手作業で一筋ひとすじ紙縒り(こより)を編み込み、ゼオライト楮(こうぞ)を漉き込んでいく繊細な作業が生み出した和紙が魅せる表情を楽しむことができます。

太古の道後に足を踏み入れる入り口として、神聖な雰囲気を感じていただけるようにしているそうです。

シェード制作の作業風景のブログは、こちらです。

建設物語33『2017年7月28日』?シェード制作 ゼオライト和紙 作業風景編?|建設物語|【公式サイト】道後温泉

エントランスの奥にあるのは、道後温泉のシンボルの湯玉。

その大きさに驚く方も多いはず!

温泉が湧き上がるときの泡や宝珠(ほうじゅ)を表している模様で、道後温泉のいろんな所に湯玉があります。

飛鳥乃湯泉は巨大な湯玉を描いた装飾壁で、千年の釘で知られる和釘(わくぎ)を約700本使って描かれています。

日本最古と言われる道後温泉に来たことを実感できますね。

和釘の紹介ブログはこちらをご覧ください。

物語13『2017年3月14日』~日本の伝統建築を支える「和釘」の原点~|建設物語|【公式サイト】道後温泉

そして男女浴室の入り口には、日本三大絣である伊予絣(いよかすり)を使った暖簾(のれん)が掛けられています。

鍵谷カナが織出したかすり独特の風合いと柔らかい綿で、入浴客を優しく迎えてくれますよ。

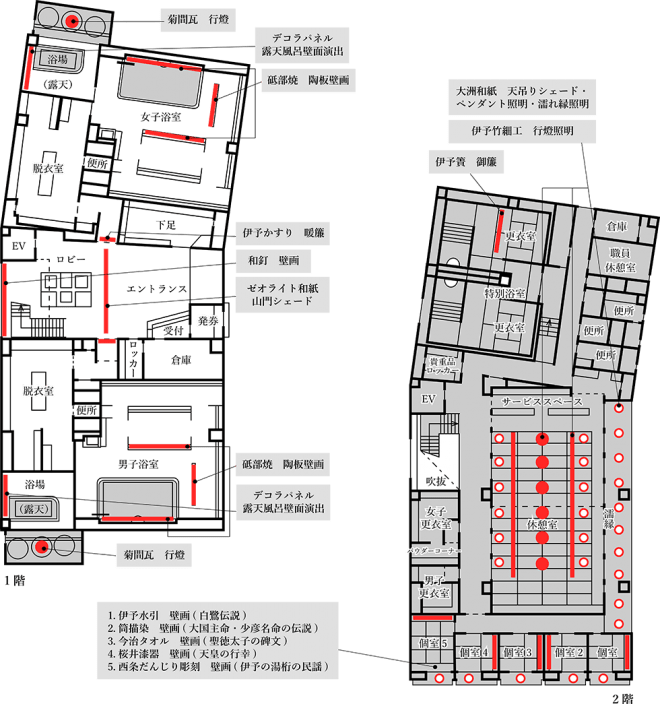

フロア図・愛媛県の伝統工芸や最先端のアートがコラボした作品

こちらは、内観のフロア図です。

愛媛県の伝統工芸や、最先端のアートがコラボした様々な作品があります。

古代の道後温泉へいざなう大浴場と露天風呂

エントランスの左側に受付があり、受付側が男子浴室、反対側の右側が女子浴室となっています。

伊予絣の暖簾をくぐると、広々とした脱衣室とお手洗いがあります。

男女各50人が入浴できる大浴場と露天風呂は、源泉かけ流しの湯をゆったりと味わうことができます。

砥部焼で再現された和歌の世界の大浴場

石造りの浴室や湯釜(ゆがま)・愛媛県の伝統工芸品である砥部焼の陶板壁画など、道後温泉本館と同じ造りになっています。

砥部焼の陶板壁画には、道後温泉にまつわる和歌の世界観を再現されています。

女子浴室は、額田王(ぬかたのおおきみ)の歌をテーマに、熟田津にぎたつの海(瀬戸内)をモチーフにされています。

斉明(さいめい)天皇が中大兄皇子(なかのおおえのおうじ)らと道後に来られたのが、661年のこと。

熟田津(にぎたつ)を出航する時に、斉明天皇の侍女・額田王(ぬかたのおおきみ)が「熟田津に 船乗りせむと 月待てば 潮もかなひぬ 今は漕ぎ出な」と詠んだ(万葉集)と言われています。

熟田津の場所は様々な説がありますが、かつては道後温泉の近くまで海水が通じてたと考えられているようです。

飛鳥時代・聖徳太子の来浴の伝承、熟田津にきたつの歌|道後温泉の歴史・泉質・風情|【公式サイト】道後温泉

男子浴室は、山部宿禰赤人(やまべのすくねあかひと)の歌をテーマに、いさにわの丘から望める伊予の高峰・霊峰石鎚山がモチーフにされています。

伊予の高峰が完成した時のブログはこちらです。

物語16『2017年4月8日』~山部赤人が詠んだ世界「伊予の高峰」完成~|建設物語|【公式サイト】道後温泉

山部赤人が詠んだ「~伊予の高嶺の 射狭庭の 岡に立たして 歌思ひ 辞思ほしし み湯の上の~」(万葉集巻三)が、道後温泉本館神の湯の湯釜に彫られています。

道後温泉にまつわる和歌の風景が浴槽を囲むように設置された3面の陶板壁画に描かれ、温泉を楽しむ人々を遥かな古代へといざなってくれそうです。

30cm四方正方形の陶板に、藍色の顔料「呉須」を使って、京都の染め物用の筆で何度も重ねたそうです。

そのことで複雑な自然の表情や、自然を織り成す質感・立体感を美しく表現することができるようです。

陶板壁画の作業風景は、こちらです。

建設物語22『2017年 5月15日』~大浴場を飾る陶板壁画 作業風景~|建設物語|【公式サイト】道後温泉

自然の美と万葉集の世界観に包まれる露天風呂

露天風呂は、男女同じ造りになっています。

壁一面には、媛ヒノキのデコラパネルで装飾された雄大な山や海の世界は、島国四国の自然の美を見ているかのよう。

愛媛県産の媛ヒノキのいい香りに包まれます。

愛媛県は全国2位のヒノキ生産量を誇っています。

無垢材は割れやすくなっていますが、割れにくくしたのが「デコラパネル」です。

媛ヒノキデコラパネルは、こちらに載っています。

建設物語36『2017年9月5日』?伝統工芸媛ひのきデコラパネル?|建設物語|【公式サイト】道後温泉

菊間瓦による行燈(あんどん)は幻想的な雰囲気で、万葉集の世界へみちびかれそうですね。

愛媛県の伝統工芸品である菊間瓦の独特のいぶし銀の美しさに、優しくあたたかな灯りが優美な世界を醸し出しそうです。

露天風呂は道後温泉本館にはありませんが、飛鳥乃湯泉(あすかのゆ)で堪能できます。

皇室専用浴室又神殿(ゆうしんでん)の再現した特別浴室

飛鳥乃湯泉(あすかのゆ)でしか体験できないことが、他にもありますよ!

2階には、道後温泉本館にある皇室専用浴室の又新殿(ゆうしんでん)を再現した特別浴室があります。

入浴もできるという特別感!

家族風呂としても利用できます。

また、湯帳(ゆちょう)を着て入浴することも出来ます。

湯帳とは、一定以上の身分の人が入浴時に身に着ける古代の浴衣(よくい)で、飛鳥時代の入浴を体験することができます。

ユカタビラとも言われており、ユカタの原型となったものです。

可愛らしい3色の湯帳が作られました。

鳩羽紫色(はとばむらさき)、薄蘇芳色(うすすおういろ)、老竹色(おいたけいろ)と、名前も美しい風雅な日本の伝統色が使われて、順番に紫・桃・緑色のことです。

高貴さと松山市の市花である椿を表現したそうですよ。

道後温泉Facebookより引用

そのまま入浴するのに、重くなったり、風船のように膨らんだりしないか不思議に思う方も多いのではないでしょうか?

水をはじく生地で、薄くてしっかりして肌触りも良く、軽いのが特徴で、

湯上りに寒くないように、肌が透けにくいように、そして耐久性に優れるようにと、着る人の思いになって作られてるそうです。

「最古にして最先端」というコンセプトのように、現代の技術や素材などを活かした浴衣(よくい)になっています。

こちらに、湯帳披露のことが書かれています。

『2017年 7月21日』~飛鳥乃湯泉 湯帳披露~|歴史ある道後温泉~『道後温泉別館 飛鳥乃湯泉(あすかのゆ)』建設物語~松山市ホームページ

道後温泉本館の又新殿は、1899年(明治32年)に建設の日本で唯一の皇室専用浴室です。

香川県産の庵治石(あじいし)の浴槽と大国主命・少彦名命の彫られた湯釜など、優雅な造りの湯殿を見学できます。

唯一、昭和天皇が道後に来られた際に入浴されたそう。

道後温泉本館の又新殿は、こちらをご覧ください。

道後温泉本館の又新殿

飛鳥乃湯泉の又新殿も同じく、大国主命と少彦名命が彫られた湯釜があります。

飛鳥乃湯泉の湯釜は、愛媛県大島で採石された大島石を使用しています。

大島石は堅く、削るのも大変で高技術が必要とされているだけでなく、削り方によっても色に深みがでてくるそう。

湯釜を制作されているブログは、こちらでご覧ください。

建設物語28『2017年 6月27日』~湯釜制作 庵治の職人 作業風景編~|建設物語|【公式サイト】道後温泉

特別浴室と休憩室を柔らかく遮るために掛けられた御簾(みす)は、簾(すだれ)よりも細い竹ひごと、簀(す)専用の糸を使って編み上げられいています。

愛媛で製作された伊予簀による御簾は、繊細な編みで優しさを感じられます。

伊予簀については、こちらをご覧ください。

伊予簀|飛鳥乃湯泉で見られる愛媛の伝統工芸|道後温泉別館 飛鳥乃湯泉(あすかのゆ)|外湯紹介|【公式サイト】道後温泉

営業時間・利用料金

営業時間と利用料金などをご紹介します。

| 区分 | 大人 (12歳以上) |

小人 (2~12歳) |

営業時間 | 利用時間 |

|---|---|---|---|---|

| 1階浴室 | 610円 | 300円 | 6:00~23:00 (札止 22:30) |

90分以内 |

| 2階大広間 | 1,280円 | 630円 | 6:00~22:00 (札止 21:00) |

90分以内 |

| 2階個室 | 1,690円 | 830円 | 6:00~22:00 (札止 21:00) |

90分以内 |

| 2階特別浴室 | 1,690円/人 | 830円/人 | 6:00~22:00 (札止 20:30) |

90分以内 |

| +2,040円/組 | ||||

約60畳の大広間の休憩室

2階の休憩室も、とても広く、きらびやかで、優雅で素敵な空間になっています。

1階から階段をあがると、約60畳の広々とした大広間の休憩室と濡縁。

右奥に、5部屋の個室があります。

パウダーコーナー付の女子更衣室と男子更衣室、階段挟んで反対側に特別浴室とお手洗いがあります。

愛媛県の伝統工芸で寿国の世界観を

休憩室のきらびやかさは、ギルディング箔が放つもの。

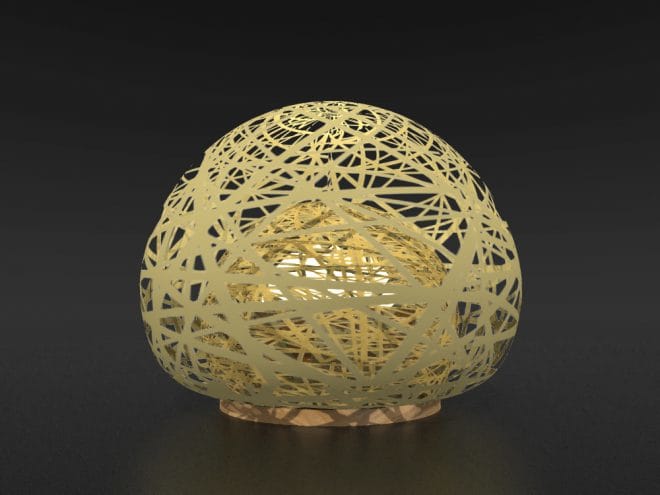

国指定の伝統工芸品である大洲和紙とギルディング(金属箔)が合わさって生まれたギルディング和紙は、天吊りシェードとランプシェードに使われています。

優しく柔らかさを持つ和紙ときらびやかなギルディング箔が、独特の雰囲気を醸し出しています。

愛媛県の伝統工芸品である大洲和紙は、伝統の流し漉(す)きといわれる技法で、職人により手作業で作られています。

薄くて強く漉きむらがない高級和紙と、フランスの金箔技法ギルディングが融合した新しい感性から生まれたユニークな和紙です。

大洲和紙|飛鳥乃湯泉で見られる愛媛の伝統工芸|道後温泉別館 飛鳥乃湯泉(あすかのゆ)|外湯紹介|【公式サイト】道後温泉

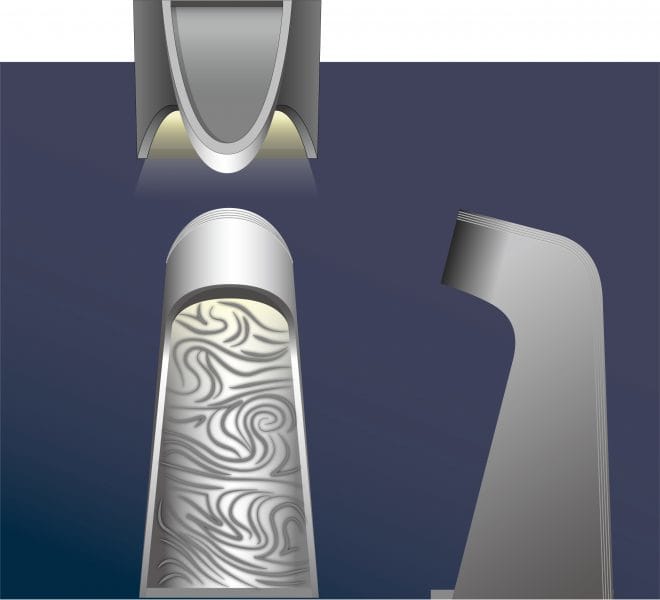

この伊予竹細工は、聖徳太子が竹林の豊かさを見て、籠の編み方を伝授したという伝説が残っています。

「やちゃら編み」という編み方がついているのも、編地に規則性がなく竹ひごを編んでいくことからだそうです。

熟練した技をもつ職人だからこそ出来る作品で、同じものは一つとしてありません。

『2017年 8月11日』~寿国を演出する「行燈」制作風景~|歴史ある道後温泉~『道後温泉別館 飛鳥乃湯泉(あすかのゆ)』建設物語~松山市ホームページ

手作りの優しい風合いに満ちた灯り、ギルディング和紙の優しく独特の雰囲気、それらは聖徳太子が詠んだ「まるで寿国にいるようだ」と言った「寿国」の世界観を表現しているようです。

道後温泉にまつわる伝説を、愛媛の伝統工芸で表現した個室休憩室

5つの個室休憩室にも、道後温泉にまつわる伝説が、表現されていますよ!

物語の世界観を異なる5つの個室は、飛鳥時代の道後温泉にいざなってくれます。

道後温泉にまつわる伝説などは、こちらに載っています。

道後温泉の歴史・泉質・風情|【公式サイト】道後温泉

白鷺の伝説

まずは、傷を負った白鷺が温泉を見つけ、傷を癒し飛び去った。そしてこれを見ていた人が入浴してみると、疲労回復などをしたことから利用されるようになったという、白鷺伝説がテーマのお部屋。

道後温泉は、白鷺によって見つけられたのかもしれませんね。

個室の壁画に設置される白鷺と湯紋は、愛媛県の伝統工芸品である伊予水引(いよみずひき)で作られています。

「傷ついた白鷺が温泉で傷を癒し、元気になって飛び立っていく」白鷺の姿と、白鷺の背景を彩る湯紋を表現されています。

紙の産地である愛媛県四国中央市で、伊予の水引は作られています。

聖徳太子の命令を受けて隋に渡った小野妹子(おののいもこ)が日本に帰る時に、隋からの贈り物に掛けられていた「くれない」という麻の紐状ものが始まりではないかと言われています。

水引を結ぶ・編む・巻くという工程で細工され、様々な形の工芸品が作られます。

184個の温泉の湯のゆらぎを表した「湯紋」には、左右10本ずつの水引きを「淡路結び」という結び方で、線と結びの表現を活かしたそうです。

伊予水引で白鷺などを作っているブログは、こちらをご覧ください。

『2017年 8月15日』~白鷺伝説をテーマに壁画装飾 伊予水引制作風景|歴史ある道後温泉~『道後温泉別館 飛鳥乃湯泉(あすかのゆ)』建設物語~松山市ホームページ

玉の石の説話、大国主命・少彦名命の伝説

大国主命(おおくにぬしのみこと)と少彦名命(すくなひこなのみこと)が伊予の国を訪れた時、少彦名命が重病になったそうです。大国主命が手のひらにのせて温泉の湯に入浴させたところ、元気になって「ましましいねたるかも(しばらく寝ていたようだ)」と叫びながら石の上で踊ったという説話が『伊予国風土記』逸文(いつぶん)に書かれています。

少彦名命が上にのった石が道後温泉本館北側にある「玉の石」で、上部にあるくぼみはその時の足跡だと言われています。

この玉の石に道後の湯をかけて祈ると、無病息災や商売繁盛などのご利益があるとパワースポットになっています。

その玉の石伝説をテーマにしたオリジナル作品が、個室の壁面に飾られています。

もち米を等を糊にした防染糊(ぼうせんのり)を、和紙に柿渋を塗って作った円錐(えんすい)型の筒に入れて、防染糊を絞り出しながら下絵に沿って描いていく「筒描き」という手法が用いられています。

炒った米糠かけや染色などの工程を全て手作業で行う伝統工芸の筒描染(つつがきぞめ)は、繊細であり独特の雰囲気が感じられます。

筒描染については、こちらをご覧ください。

筒描染|飛鳥乃湯泉で見られる愛媛の伝統工芸|道後温泉別館 飛鳥乃湯泉(あすかのゆ)|外湯紹介|【公式サイト】道後温泉

聖徳太子の来浴の伝承

聖徳太子が道後温泉に来浴された時の伝説の、「神の温泉を囲んで、椿が互いに枝を交えてしげりあい、椿の実は花びらを覆って温泉に垂れている」と描かれた湯岡の碑文の伝説にちなんだ「椿の森」がテーマになっています。

いろ鮮やかな椿は、世界のタオルブランドとも言われる、愛媛県今治市で製造されている「今治タオル」が使われています。

「五彩織り」という先染めジャカードパイル織物で可能にした世界初のフルカラー表現の技法を用いて、来浴伝説を個室の壁面に表現したそうです。

赤・青・黄の色の三原色に黒・白の計5色の糸を組み合わせて作られ、高級感や深み、暖かさが魅力となっていますよ。

今治タオルについては、こちらをご覧ください。

今治タオル|飛鳥乃湯泉で見られる愛媛の伝統工芸|道後温泉別館 飛鳥乃湯泉(あすかのゆ)|外湯紹介|【公式サイト】道後温泉

天皇の行幸(舒明天皇・斉明天皇など)

このお部屋は、飛鳥から平安時代にかけて舒明天皇(じょめいてんのう)や中大兄皇子など、皇室の方々が道後温泉に来訪されたことをテーマにしています。

愛媛県の伝統工芸品である桜井漆器の蒔絵(まきえ)という技術で、数々の皇室たちが見られたであろう道後温泉の情景を個室の壁面に描かれています。

木や紙などに漆(うるし)を塗り重ねて作る漆器を、独自の技法で生み出した桜井漆器は愛媛県今治市で作られています。

朱や黒に塗った上に、金粉や銀粉・貝などを用いて、蒔絵師が装飾を施したのが「蒔絵」。

漆の樹液である強力な接着力を活かした技術です。

かつての皇室たちが見たであろう情景は、これまでにないサイズの作品で美しい和となっています。

桜井漆器については、こちらをご覧ください。

桜井漆器|飛鳥乃湯泉で見られる愛媛の伝統工芸|道後温泉別館 飛鳥乃湯泉(あすかのゆ)|外湯紹介|【公式サイト】道後温泉

伊予の湯桁

最後のお部屋は、伊予の湯桁(ゆげた)がテーマ。

湯桁とは湯船(ゆぶね)のまわりの桁のことで、伊予(熟田津)の道後温泉は湯桁の数が多いことから、「伊予の湯桁」は物の数が多いことの例えで使われています。

古事記や万葉集などにも親しんだ紫式部が、源氏物語の『空蝉』・『夕顔』の巻に伊予の湯桁と登場しています。

「数ふるさま、伊予の湯桁もたどたどしかるまじう見ゆ」空蝉

源氏物語で道後温泉を「伊予の湯桁」として描写されていた当時の賑わいを、西条のだんじり彫刻の技で個室の壁面に表現しています。

西条市の秋(10月)に開催される西条祭りは、150台以上の御輿やだんじりが勢揃いし、幻想的な光景が繰り広げられます。

木製の特性を活かし、100種類もの彫刻刀を使って立体的に表現しただんじりは、まるで生命を宿しているかのような力強さと繊細さを感じさせてくれます。

その技術を用いて描かれ、当時の賑やかな道後温泉へといざなってくれそうですね。

西条だんじり彫刻については、こちらをご覧ください。

西条だんじり彫刻|飛鳥乃湯泉で見られる愛媛の伝統工芸|道後温泉別館 飛鳥乃湯泉(あすかのゆ)|外湯紹介|【公式サイト】道後温泉

お茶とお茶菓子で道後ならではのおもてなし

道後温泉本館の心温まるおもてなしが、飛鳥乃湯泉(あすかのゆ)でも味わえます♪

飛鳥乃湯泉の特別浴室・個室休憩室と大広間休憩室で、お茶とお茶菓子が出されます。

愛媛県産の素材を使用して、道後温泉にまつわる伝説を表現したお茶菓子になっていますよ。

このお茶菓子発表会についてブログのブログがあります。

建設物語30『2017年7月7日』〜道後温泉別館 飛鳥乃湯泉「お茶菓子発表会」〜|建設物語|【公式サイト】道後温泉

【公式サイト】道後温泉より引用

道後夢菓子噺(どうごむかしばなし)/特別浴室・個室休憩室

特別浴室・個室休憩室で出されるお茶菓子は、道後夢菓子噺(どうごむかしばなし)で2種類あります。

愛媛県産久万茶(緑茶)を使用した緑茶餡(あん)を生地で包み、白鷺伝説の白鷺を表現しています。

もう一つは愛媛県産の柚子を使用した柚子餡が入っていて、聖徳太子が訪れた時に咲き誇る椿を称賛した伝説をもとに「椿の花」を表現されています。

これらは、明治26年創業の株式会社一六本舗による作品で、2種類のうちどちらか1つを選ぶことができます。

道後つばき花餅(どうごつばきはなもち)/大広間休憩室

大広間休憩室で出されるお茶菓子は、道後つばき花餅(どうごつばきはなもち)。

カスタードクリームと白餡を、醤油と生姜(ショウガ)風味の牛皮で包み、中心の黄色は愛媛県産の柚子を使用した柚子パウダーでさわやかな香りになっています。

聖徳太子の碑文の伝説から「椿」を表現し、松山の郷土菓子の醤油餅(しょうゆもち)は和と洋のコラボとなっています。

1963年創業の亀井製菓株式会社による作品です。

亀井製菓株式会社公式サイトは、こちらです。

亀井製菓トップページ

飛鳥乃湯泉で着用する浴衣と従業員の制服

道後温泉本館で湯玉や白鷺模様の浴衣を借りることができますが、飛鳥乃湯泉にもあります。

飛鳥乃湯泉の休憩室・特別浴室で着用する浴衣

飛鳥乃湯泉の大広間の休憩室と個室休憩室・特別浴室で、入浴客が着用する浴衣が用意されています。

白鷺と13種類の動物がデザインされており、2018年に道後温泉で繰り広げられていた道後オンセナート 2018でも関わりのあるビームスが手掛けものです。

道後温泉Facebookより引用

白鷺伝説の白鷺だけでなく、猿や亀・鹿、ツルやクマなどの動物が温泉を発見したという伝説が全国各地で残っており、その伝説から13種類の動物と道後の白鷺で、「温泉を見つけた動物が道後に集う」というコンセプトでデザインされたそうです。

どんな動物がいるのかを探す楽しみもありますね♪

綿100%の素材で、男女兼用で8サイズ。

浴衣は3色あり、大広間休憩室は緑色と青色、個室は朱色と青色、特別浴室は薄紫色と赤色、それぞれ2色を組み合わせています。

従業員の制服

従業員さんの制服は、飛鳥時代に着られていた貫頭衣(かんとうい)をモチーフにデザインされ、飛鳥建築に用いられる丹土(につち)色に合わせて臙脂(えんじ)色です。

しっかりした生地で通気性も良く、動きやすいと機能性も充実しています。

飛鳥時代の建築様式を取り入れた飛鳥乃湯泉は、制服や浴衣からも飛鳥時代や道後温泉の伝説を感じられ、まるで飛鳥時代の道後温泉に来たかのように思えて素敵です。

道後温泉の外湯と内湯、公式サイト

道後温泉の外湯は、道後温泉本館・道後温泉別館 飛鳥乃湯泉(あすかのゆ)、そして道後温泉椿の湯(つばきのゆ)の3館です。

道後温泉本館

道後温泉別館 飛鳥乃湯泉(どうごおんせん べっかんあすかのゆ)

道後温泉椿の湯

道後温泉周辺には、ホテルや旅館など数多くの宿泊施設があります。

ほとんどのホテルや旅館で、道後温泉の湯が楽しめますよ。

道後温泉周辺の内湯は、道後温泉物語の公式サイトをご覧くださいね。

ホテル・旅館|道後温泉物語|道後温泉旅館協同組合

道後温泉の公式サイト

道後温泉の公式サイトはこちらです。

| 【公式サイト】道後温泉 | https://dogo.jp/ |

|---|---|

| 道後温泉別館 飛鳥乃湯泉(あすかのゆ)|【公式サイト】道後温泉 | https://dogo.jp/onsen/asuka |

| 道後温泉 椿の湯|【公式サイト】道後温泉 | https://dogo.jp/onsen/tsubaki |

| 道後温泉物語 | http://www.dogo.or.jp/pc/ |

「道後温泉別館 飛鳥乃湯泉」の基本情報とアクセス

「道後温泉別館 飛鳥乃湯泉」(あすかのゆ)の基本情報とアクセスは、こちらを参考にしてくださいね。

| 住所 | 愛媛県松山市道後湯之町19-22 |

|---|---|

| TEL | 089-921-5141(道後温泉事務所 代表) |

| 営業時間 | 1階浴室:6:00~23:00(札止 22:30) 2階大広間・2階個室:6:00~22:00(札止 21:00) 2階特別浴室:6:00~22:00(札止 20:30) |

| 利用時間 | 90分以内 |

| 利用料金 | 1階浴室:大人(12歳以上)610円・小人(2~12歳)300円 2階大広間:大人(12歳以上)1,280円・小人(2~12歳)630円 2階個室:大人(12歳以上)1,690円・小人(2~12歳)830円 2階特別浴室:大人(12歳以上)1,690円/人・小人(2~12歳)830円/人(※+2,040円/1組) |

| 駐車場 | なし |

| 道後温泉別館 飛鳥乃湯泉(あすかのゆ)|【公式サイト】道後温泉 | https://dogo.jp/onsen/asuka |

マップ

道後温泉椿の湯の西隣に、飛鳥乃湯泉(あすかのゆ)はあります。

駐車場

飛鳥乃湯泉の専用駐車場はありませんが、市営駐車場(道後温泉駐車場・道後温泉祝谷東町駐車場)が2ヶ所あります。

無料臨時駐車場(54台)がありますが、使用できる日が決まっているのでご注意ください。

詳細は松山市の公式サイトに掲載されています。

本館周辺地図及び市営駐車場(有料)、駐輪場(無料)松山市ホームページ

道後温泉のFacebookページ

道後温泉のFacebookページで、道後温泉本館はもちろん、道後温泉椿の湯や道後温泉別館 飛鳥乃湯泉の最新情報を確認できます。参考にしてくださいね。

道後温泉のInstagram

道後温泉のInstagramで、道後温泉本館はもちろん、道後温泉椿の湯や道後温泉別館 飛鳥乃湯泉のことも更新されているので参考にしてくださいね。

まとめ記事一覧

飛鳥乃湯泉へ行く予定の方は、ぜひこちらの記事もチェックしてくださいね!

-

-

松山観光おすすめ定番スポット24選!地元民が教える松山の観光ガイド

-

-

【愛媛県】雨の日 観光おすすめスポット24!雨でも楽しめる場所まとめ